【社会】難民に冷たすぎる日本が忘れていた「日本人の知られざる歴史」

【社会】難民に冷たすぎる日本が忘れていた「日本人の知られざる歴史」

・近代日本の国策移民

ー中略ー

満州には、関東軍、満州鉄道の関係者のほか、農業移民である「満蒙開拓団」などが渡った。

満蒙開拓団27万人のうち、37000人以上は長野県が送り出した。

なかでも下伊那地方は長野県のおよそ3分の1を占め、下伊那郡清内路(せいないじ)村(現在の阿智村)では、

村の人口の2割近くの18.9%におよんだ。

長野県では当時、農家の40%が養蚕業を営んでいた。

カイコの繭からとれる生糸の9割以上は米国向けで、シルクのストッキングに用いられた。

絹は第1次大戦後の好景気に支えられて需要が伸びた。養蚕は農家に貴重な現金収入をもたらす一方で、「生糸を売って軍艦を買う」

といわれたように、生糸の輸出は近代日本の重要な国策だった。(拙著『蚕――絹糸を吐く虫と日本人』参照)

ところが1929年(昭和4)に起こった世界恐慌で、生糸の価格が暴落し、農家が売り渡す繭価も3分の1にまで落ちこんだ。

繭を主な収入源にしていた農家は打撃を受け、村の財政も立ち行かなくなった。養蚕依存の農家と農村が、

政府が推し進めていた移民政策に救いを求めたのである。

満蒙開拓もまた重要な国策であり、食糧の確保、ソ連国境の防衛のために、20年間で100万戸、500万人を移住させるという

移民計画ができ、各村に移民割り当てがきた。

村を分けて満州に分村を作る「分村移民」に応じれば、移民はもちろん村にも補助金や低利貸し付けをする。

恐慌下の農村再建策として、母村の過剰人口を送り出すとともに、処分した田畑を村民で分け合い、

農業の経営基盤を広げることもできる。

「満州へ行けば20町歩(ha)の地主になれる」というふれこみも、村民たちに夢を抱かせた。

・開拓移民の現実

しかし移民の実態は、理想とはかけ離れた侵略的なものだった。

大下条村(現・下伊那郡阿南町)の佐々木忠綱村長は、1938年(昭和13)に下伊那郡町村会の満州視察団に参加した。

視察団の報告書は、「困難は伴うが……これを人に勧め得る確信を得た」と記す。

だが佐々木は、日本人が非常に威張っていることや、中国人を侮辱しているところ、

満州の人々の土地を略奪していくようなやり方を見て強い疑念を抱いた。視察からの帰国後、佐々木は分村移民を推進しなかった。

満蒙開拓は「開拓」とは名ばかりで、現地の農民が住んでいる家と土地を、強制的に安く収用したところへ入植するものだった。

日本人移民はしかも、家と土地を奪われた農民たちを小作人や苦力(クーリー)として使用したのである。

満州北東部に入植した下伊那郡泰阜(やすおか)村や、満州中央部に分村した佐久郡大日向村(現・南佐久郡佐久穂町)の移民たちは、

戦後になって次のような証言をしている。

「ほんとうに肥えた土で、日本から持って行った小豆をまくと、驚くほどたくさん取れた」

「割り当てられた土地は荒れ地ではなく、中国人が耕作していた土地をそのまま使った。家も最初の1年は、

だれかが住んでいた古い家に入った」「『あの中国人はどこへ行ったの』と聞いたら、『わからない』と大人は首を振った」。

泰阜分村も大日向分村も、満州拓殖公社が畑は中国人から、田は朝鮮人から安く買い取っていたのである。

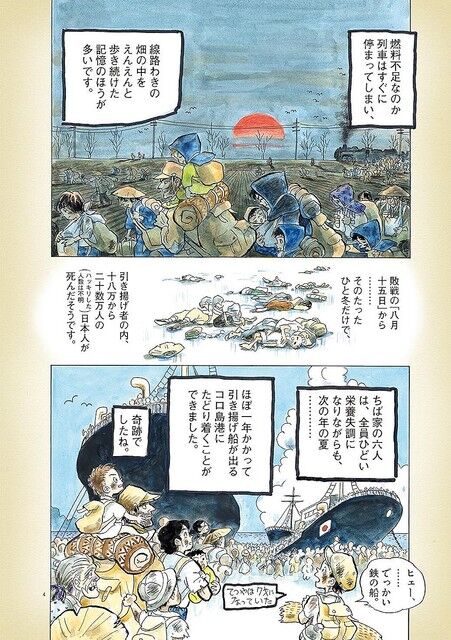

移民たちは1945年(昭和20)8月9日のソ連侵攻と敗戦により、“難民”として逃避行を余儀なくされ、集団自決をした開拓団も出た。

河野村(現・下伊那郡豊丘村)の胡桃沢盛(くるみざわ・もり)村長は戦後まもなく、移民を先導した自責にかられて自*た。

個別の理由はあるにせよ、現代の難民や移民も、祖国の政情や政策に翻弄されて、日本にやって来ようとしているのである。

彼らの現実や状況を、私たち日本人は自分たちの過去の歴史を顧みながら理解すべきではないだろうか。

畑中 章宏(作家)

全文はソースから

現代ビジネス 5/6(月) 6:33配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/cc0675e990f4d6fa73bb51673078957cc4254971